どうしても、自転車の本場の空気を感じたかった

インターネットで情報収集できなかった1995年。

日本に居ながらホームステイ先を探すのは非常に困難だった。

なんとしても、自転車レースがメジャーな国へ行ってみたかった

ホームステイ先から、地図を開いてレース会場を探し出す。

歩いている人へ会場の場所を聞きまくる。

毎回、やっとの思いでスタートラインついていた10か月間。

その当時でも海外へ行くこと自体は、珍しくもなんともなかった。

でも、いまでもこのネタを人に言うと、びっくりしてくれる。

テレビやらネットを見ると、だれでも気軽に行ってるのかと思いきや、実はそうでもない。

お金と時間を工面できるなら、自転車の本場は見たほうがいい。

強くなりたい選手だけが行くものでもない。

日本とはすべてが違う自転車を取り巻く環境。

自分の人生において、これ以上刺激的で、価値のある10か月はなかった。

何もかもが違った自転車文化

平日にこんなに人が集まるのは失業率20%だから(当時)

うわさは本当だった

自分が認められた気がした

当時はネットで情報が得られなかった時代。

今よりも100倍ぐらいマイナーだった自転車レースの情報なんて皆無。

毎月のサイクルスポーツ誌を、穴が開くほどみても海外情報はあまりなかった。

それでも、NHKで放映していたツール・ド・フランスを見て観客の多さから、きっとメジャースポーツなんだろうとは想像ができた。

しかし、日本でドロップハンドルの自転車とピチピチウエアを着ていると、気持ち悪がられた時代。

人気スポーツとして認識されている国があるなんて信じられなかった。

「自分がやっていることが、世界的にはメジャースポーツでカッコよくて華やかなんだ」

20歳のころ、このことを確認したかった。

そのためだけにベルギーに渡った。

プロになりたいわけでもなく、強くなりたいわけでもなかった。

さらに実際に本場のレースを走ってみて、気が付いてしまったことがあった。

日本のロードレースがロードレースではなかったこと。

ベルギーだとジュニアのレースにもならないような距離でのレースイベントが大半。

(当時は、実業団選手が出るのに40㎞なんて距離のレースもあった)

- レースが全部家から遠い

- エントリー料金がめっちゃ高い

- 誰も見ない場所で開催

日本で走るなら、この実情を受け入れなくてはいけない。

帰国後にロードレースに、興味がなくなってしまった原因にもなった。

観客がいるレース

どんなに小さなレースでも観客がいる。

選手の家族とかじゃなく、純粋な「観客」。

いまでこそ、日本でも首都圏で行われるトップクラスのレースなら観客はいる。

でも、郊外でやる市民レースには観客なんていない。

ところが、ベルギーはちがった。

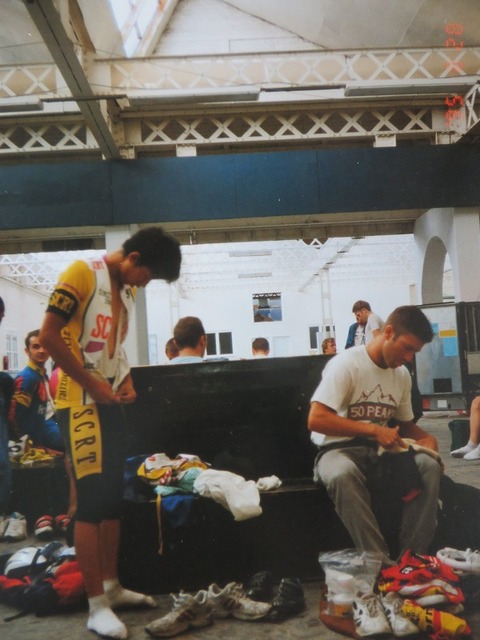

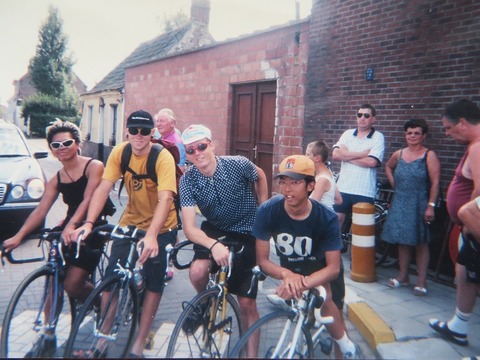

レースに出まくっていた、珍しい日本人のわたしは、シーズン後半には有名人になっていた。

スタート前に観客と写真を撮られる数回。

子供たちからも大人気。

子供から、アイスクリームをご馳走になったこともあった。

その街の人は自転車レースを楽しみにしている。

心底、違う文化に触れた感じがしていた。

ピチピチウエアでカフェ休憩

その当時の日本で、サイクリングウエアのまま店に入るのは、かなりの勇気が必要だった。

ベルギーなら普通のカフェに、ピチピチウエアのまま堂々と休憩できる。

夢のようだった。

珍しそうな顔をせず、接客してくれる。

ピチピチのサイクリングウエアが日常に溶け込んでいる。

自分のやっていることは、みんなが理解できるスポーツだった。

ただ、カフェに入っただけなのに、感動でたまらなかった。

関連記事>>>【ロードバイクモチベーション向上】忍び寄る魔の季節は「秋」

ベルギーの自転車レースへ参戦

なぜベルギーだったのか

自転車雑誌でベルギー滞在日記を連載していた、上坂選手の記事を見たのがきっかけ。

出版社に手紙を送り、上坂選手につないでもらっった。

(いまだったら、そんなめんどくさいこと誰もしない)

さらに、ベルギーは国際ライセンスさえあれば走ることができた

たとえばフランスは、地元クラブチームに入らなければレースに出られない。

クラブに入るコネクションが必要。

もちろんそんなコネクションなんかなかった。

だからベルギーには、アメリカやオーストラリアの英語圏から参戦している選手が大勢いた。

初飛行機、初海外、初レース

それまで、飛行機に1度も乗ったことがなかった。

なのに、いきなり一人で12時間フライト。

色々なことを知らなすぎて、なんの不安もなかった。

ブリュッセル空港では、ステイ先のご主人フランツさんがお迎え。

ベルギーに到着のその週から、レースに参加。

なんとクリテリウム以外、全レース当日受付。

受付でライセンスを提示して530円を支払う。

使いまわしのナンバーを、レース終了後に返却すると500円が返却される。

30円は保険代。

信じられない安さ。

レースは平日も開催。

ケルメスという「お祭り」のイベントの一つがロードレースになっている。

遊園地にある遊具が移動式になっていて、街に運ばれてくる。

町のこどもたちは、それを楽しみに待っている感じ。

その当時、子供が遊べるショッピングモールやボーリング場なんかは皆無。

だから、小さな移動遊園地が街のビッグイベントになっていた。

日本は日本式

日本のように、誰も見ていない超山奥の自転車専用のサーキットでレースするのとは全く違う。

あれを自転車レースと思ってはいけない。

本場からすれば、日本のレースはかなり特殊。

出場するレースのコースはすべて違うし、すべて公道。

いまでこそ、ヨーロッパのトッププロのレース情報は簡単に手に入る。

しかし、市民レベルのローカルレースの情報までは伝わってこない。

情熱があって環境が許せば、1レースだけでも出てみる世界が変わる。

文化として根付いてることを、身にしみて感じることができる。

関連記事>>>【ポタリングとサイクリング】実は動機付けがむずかしい

意外と少数派

迷う必要はない

あれから30年近くたったのに、まだ珍しがられる海外自転車レース奮闘記。

意外に、10か月も外国に滞在した人も身の回りには非常に少ない。

自転車仲間でも海外のレースを走った人にほとんど会ったことがない。

もし、海外レース体験を迷っている若者がいたら、迷わず行った方がいい

そりゃ、レースのペースは速いし、とてもフィニッシュまで走れない。

日本と違って路面はボッコボコ。

(振動吸収性がいいフレームってこういうところを走るとわかる。日本のような鏡のような舗装で、振動がどうのってどうでもいい話…)

ロードサイクリストにとって恐ろしい「縦の溝」だってバンバンある。

でも、これこそがロードレース。

チャンスに気付けない

あの時だったら、行けたのに。

チャンスは逃してから気が付くもの。

”海外でレースすることは、プロ選手になる人だけがやること”

そんな風潮がある。

でも、そんなことは関係ない。

もしかしたら、趣味でやっているだけだから、本場を見てみる発想すら浮かばないかもしれない。

本場を空気を味わうだけでも、十二分な価値がある。

長期で行く必要もない。

その後の自転車人生に大きく影響を与えてくれる。

語学の大切さ

あのとき、語学に長けていたら楽しさがより深かったはず。

現地のサイクリストと一緒に走ったりして、ほんの少しだけ通じるフラマン語がどれだけ楽しかったか。

第二言語で意思疎通できると、恐ろしく世界が広がることを知った

ホームステイ先では、ベルギー人のお父さんとなら会話が成り立った。

外国人と話している自分に酔いしれる。

それまでの人生には、全く無かっったこの感覚。

新たな趣味は語学になった。

関連記事>>>ロードバイクブーム以前の暗黒時代とはどんなものだったのか

まとめ

何もかもが違った自転車文化

自分のやっていることに自信を持てた。

ベルギーの自転車レースへ参戦

日本の自転車レースとはあまりにも違った。

意外と少数派

海外へ行くのは珍しくなくても、海外で自転車レースをするのはまだ珍しい

コメント

Tシャツカッコいい!

「80」ってやつですか?ありがとうございます!

全記事読ませていただきました。先日ヤフオクでgios puredropを安く入手して、ロード平地でも50km/h超とすごく速く進むので、シクロってどうなんだろうと思った時、こちらにたどり着き、シクロオールマイティー説を拝見し同感した次第です。ありがとうございました。

コメントありがとうございます!

50km以上だせるのは、Shonan no Ossanさんの実力があるからだと思います!